Excel 365 以降で利用できる DROP関数 は、表の先頭や末尾から指定した行数・列数をまとめて取り除き、必要な部分だけを切り出すときに便利な関数です。データの抽出や表の整形を効率化したいときに役立ちます。

DROP関数とは?

DROP関数 は、指定した範囲から「先頭もしくは末尾の行・列を削除した残り」を返す関数です。

主に次のような場面で使用します。

- 先頭の見出し行を除いたデータだけ抽出したい

- 不要な最終列を取り除きたい

- 表の一部を切り出して別の場所に展開したい

書式

=DROP(配列, 行数, [列数])

引数の説明

- 配列:対象となるセル範囲

- 行数:削除する行数(負の値を入れると「下から」削除)

- 列数(省略可):削除する列数(負の値で「右から」削除)

DROP関数の使い方

DROP関数では、指定した行数や列数を取り除いた“残りの範囲”をそのまま新しい配列として返します。

行数・列数を正の数にすると先頭から、負の数にすると末尾から除外できます。

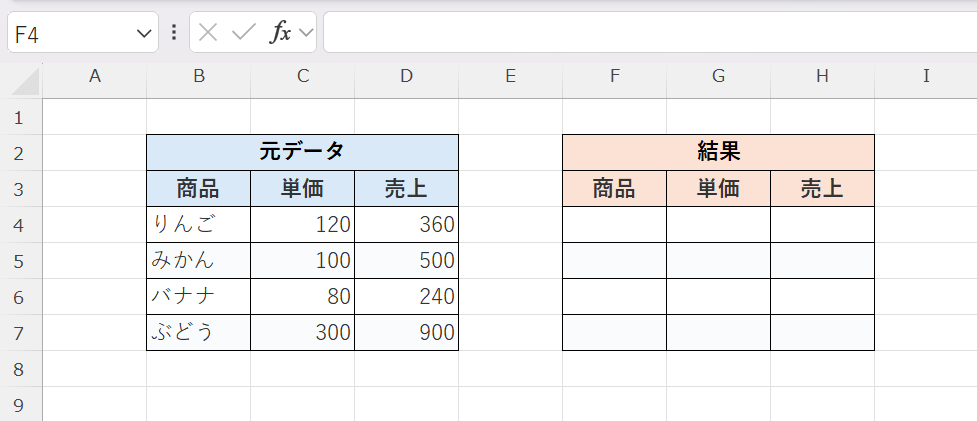

例1:先頭1行を取り除く

=DROP(B4:D7,1)

B4:D7 の範囲から 先頭1行 を除いた配列が返されます。

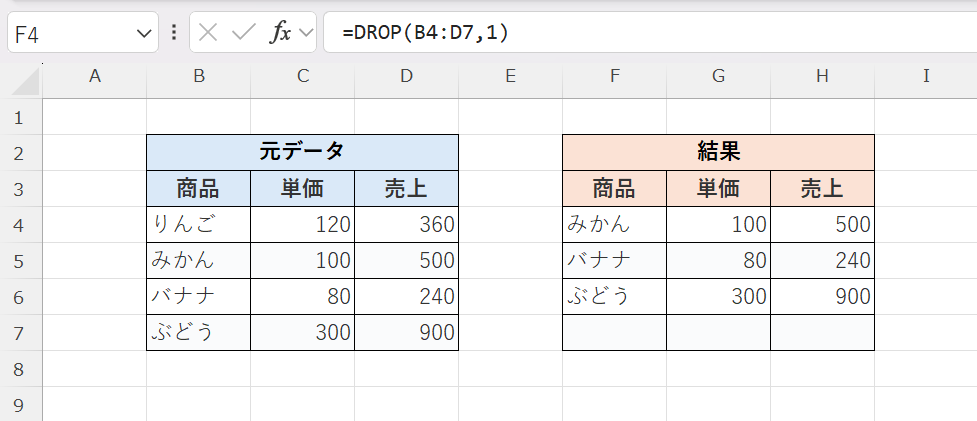

例2:末尾2列を取り除く

=DROP(B4:D7,0,-2)

行の削除はせず、右側の2列 を削除した配列が返されます。

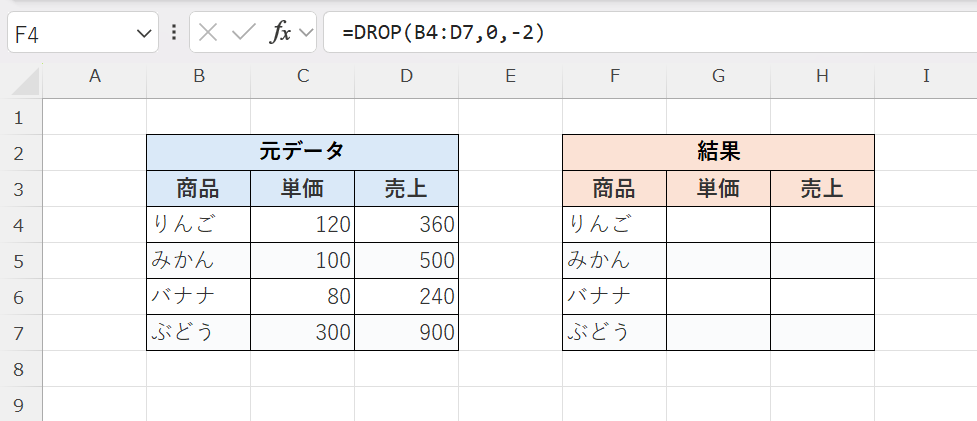

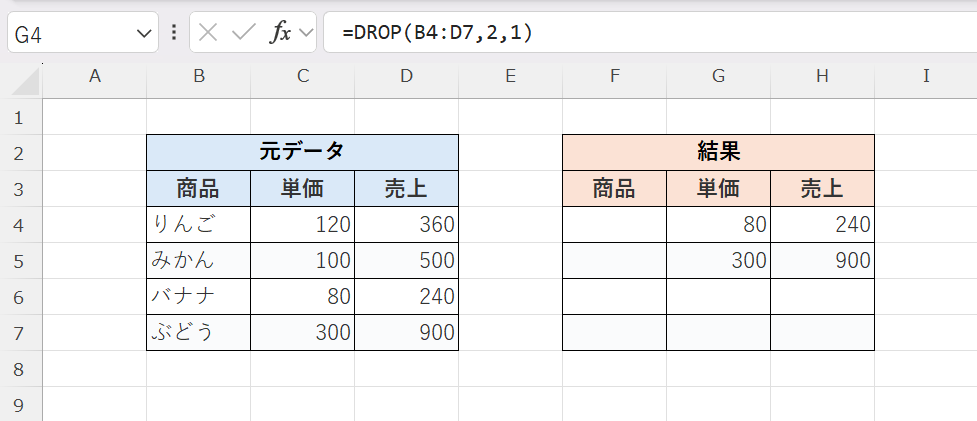

例3:先頭2行と先頭1列を取り除く

=DROP(B4:D7,2,1)

上2行・左1列を取り除いた残りの範囲が出力されます。

活用例

- データ分析前の前処理に

不要な見出し行や補助列をサッと取り除ける - 表の一部だけを別シートに展開

DROPで切り出し → そのままFILTER関数やSORT関数に連携 - 可変範囲の処理に強い

スピル動作により、行数や列数が変わっても自動で再展開される

注意点

- 利用には Microsoft 365(Excel 2021 以降) が必要

- 行数・列数に0を入力すると「削除なし」

- 返される結果はスピル範囲になるため、隣接セルにデータがあるとエラーになる

- 行数や列数が元の範囲を超えると #VALUE! エラー

関連関数

| TAKE関数 | 指定した行・列だけを抽出 |

| CHOOSECOLS関数 / CHOOSEROWS関数 | 特定の行・列を選択 |

| INDEX関数 | 範囲から任意のセルや行列を取り出す |

| FILTER関数 | 条件に一致する行を抽出 |

まとめ

DROP関数は、表の不要な部分を簡単に取り除ける便利な関数です。

行・列の削除を柔軟に設定でき、スピルによって自動で結果が更新されるため、表の前処理や抽出作業が大幅に効率化します。Excel 365 を使っているなら、ぜひ活用したい関数のひとつです。